|

MUZA \ текст \ исследования А.Крамер

|

Марк Шагал: два портрета часть 1: Париж из окна |

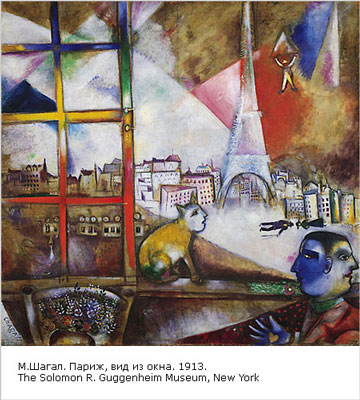

Итак. Марк Шагал, «Париж из окна».

Картина, по всей вероятности, написана в «Улье», знаменитом общежитии художников в проезде Данциг, что на Монпарнасе.

Это — портрет Парижа, но портрет не обычный. С одной стороны, вообще сюжет «вид из окна» - в некотором смысле производный от классических ведут, с другой — это некий «внутренний портрет», портрет не столько реального Парижа, сколько «мифа о Париже».

(А.А.Каменский)[1]

1. Что мы видим?

Прежде всего, мы видим яркие краски: красные, синие, желтые тона. Белые полотнища и дымы, за чер-те сколько времени до изобретения дымовых машин; все заоконное пространство сильно напоминает театральный задник в эдаком мейерхольдовском духе.

А может быть, в духе «Мулен Руж», кто знает.

Эйфелева башня. Символ Парижа Нового времени. Допустим, что Шагал фотографически точен и из его окна в «Улье» можно было увидеть Эйфелеву башню. А почему бы и нет, от Монпарнаса до набережной Бранли и Марсова поля — всего ничего.

Человек с парашютом; парашют почему-то треугольником, пирамидальный, а-ля чертеж Да Винчи, который, кстати, Шагал мог видеть в Лувре. Парашютист (если смотреть в перспективе) — между Эйфелевой башней и зрителем.

Человек с парашютом; парашют почему-то треугольником, пирамидальный, а-ля чертеж Да Винчи, который, кстати, Шагал мог видеть в Лувре. Парашютист (если смотреть в перспективе) — между Эйфелевой башней и зрителем.

Мужчина и женщина летят в облаках у подножия Эйфелевой башни. Мужчина с тросточкой, поза — обобщенно фотографический мсье, женщина — в широкополой шляпке. Синематораф, не иначе. Это не «летящие любовники», однако, летят они в облаках — у подножия башни... Или просто в облаке?

Паровоз вверх колесами и три вагончика. Перевернутый и такое ощущение, что едет не сам состав, а его отражение в весенное-мутной Сене.

Желтый кот с человеческой головой, на подоконнике.

Цветы в просвете спинки стула.

Двуликий человек; левая половина — синяя, в синей руке желтое сердечко; правое лицо — условно «нормального» цвета; красный пиджак и зеленый — галстук? шарф?.. Двуликий Янус: сын Урана, бог дверей, входов и выходов, и что особенно важно, начал и начинаний. Это важно. Ведь переезд Шагала в Париж (в 1910 году) был как бы вторым звеном того, что началось с переезда в 1907 году из Витебска в Санкт-Петербург. В этом смысле портрет Парижа связан со знаменитым «Автопортретом с семью пальцами», создавая вместе с ним своеобразный метафизический диптих «перехода через границу». Ведь теперь он уже не Мойша Сегал, он Марк Шагал; после «свободных академий» он учится у великих мастеров в Лувре, ходит по галереям, да что там, сам Париж становится его учителем. Он водит дружбу с Аполлинером, Делоне, Пикассо; на его глазах рождаются кубофутуризм и орфизм...

Два лица, одно обращено к России, другое — к Европе; Шагал — уже не ученик Бакста, Добужинского и Ван Гога с Сезанном (которые, к слову, уже покинули к тому времени мир живых), - он «гражданин мира». Со своим, рано осознанным взглядом на этот мир.

И еще где-то в проеме рамы просвечивает шпиль собора - то ли Сен-Жан-Батист де Гренель, то ли Сен-Ламбер де Вожирар... (оба в принципе лежат на вероятной линии взгляда от «Улья» к Эйфелевой башне). И домики, и многоэтажные дома, в принципе характерные для 15-го округа Парижа. Да и для любой европейской столицы «с историей» тоже.

Однако — это не фотографически точный Париж. Это — портрет какого-то другого, «внутреннего Парижа».

2. Несколько слов о «Париже-мифе»

Здесь нам следует ненадолго задержаться, поскольку портрет Парижа (да и вообще, если обобщать, любой портрет, даже фотографический) — это портрет одновременно «внутреннего» и «внешнего», портрет мифа о городе Париже, и портрет внутреннего ощущения этого странного и вечно манящего города.

Париж — это блеск и роскошь Лувра, это бистро у Сены и на тихих площадях с голубями, это Сакре-Кёр и Пантеон, это Монмартр и Монпарнас, это Мулен-Руж и Сорбонна, это город поэтов, читающих стихи в кафе и бесчисленных художественных магазинчиков и выставок... А с некоторых пор — город Эйфелевой башни, центра Помпиду, ЮНЕСКО и комиссара Мегрэ.

Это город, где уживаются разные, порой несовместимые, стили и виды искусства, это город потока, который «сам выберет себе нужное русло, в его вытекающей из этой доверчивости фантастической, раблезианской, животной всеядности, когда отбор производится самой природой, и потому неполадки на пищеварительном тракте не возникают»[2].

А после Эйфеля и его башни, и особенно, после Экспо 1900 года, Париж - центр не только уже и художествнной, но и научной мысли. Центр всего. Центр мира.

Кстати говоря, La Ruche, знаменитое общежитие художников «Улей», спроектирован все тем же Г.Эйфелем как «винная ротонда» к Экспо-1900.

Сложный, неоднозначный образ. Париж-миф. Подобные образы свойственны многим городам, есть миф о Петербурге[3], о Москве, о Лондоне, о Нью-Йорке... Не случайно возникают такие мифологии, не случайно возникают концепции, подобные «унанимизму» с его «городской сверхдушой»[4].

И опять же не все просто. Есть еще и «личные мифы», такие как Толедо у Эль Греко, Дельфт у Вермеера, Лондон у Моне, Таити у Гогена; это уже что-то глубоко личностное, какая-то внутренная эмоциональная память, и она, случается. пересекается с «общедоступным мифом», рождая странные пересеченияи в силу своего, как бы сказал Юнг, архетипического основания, производя картины, поражающие, останавливающие, волнующие накаком-то совершенно недоступно иррациональном уровне...

Можно было бы и это подвергнуть анализу, да пусть и семиологическому, представив такую картину как текст, в котором видно «...вторжение разнообразных «случайных» элементов из других текстов. Они вступают в непредсказуемую игру с основными структурами и резко увеличивают резерв возможностей непредсказуемости дальнейшего развития»[5]. И в результате картина предстает перед нами как «взрывное» явление в художественной культуре, как вот картины Шагала, Аполлинер называл его живопись «сверхъестественной», а Бенуа - «прельстительной»...

А может быть, с этой точки зрения в некий смысловой ряд уложатся шагаловские коровы (в том числе, и со скрипкой во рту), кони — и этот кот с человеческим лицом? И на другом конце списка, который не «прочесть до середины», будет вот это:

Лицо волшебное коня,

Он вырвал бы язык бессильный свой

И отдал бы коню. Поистине достоин

Иметь язык волшебный конь!

Мы услыхали бы слова.

Слова большие, словно яблоки. Густые,

Как мед или крутое молоко.

Слова, которые вонзаются, как пламя,

И, в душу залетев, как в хижину огонь,

Убогое убранство освещают.

Слова, которые не умирают

И о которых песни мы поем[6].

Говорят, что Янус научил италийских моряков строить первые корабли. Но вот был ли у него кот? Неизвестно. Впрочем, воспоминания Шагала, не будучи о кораблях, все время обращены «на две стороны света»: в мир — и в Россию. А точнее — в его родной Витебск.

3. Кое-что о сюжете «вид из окна»

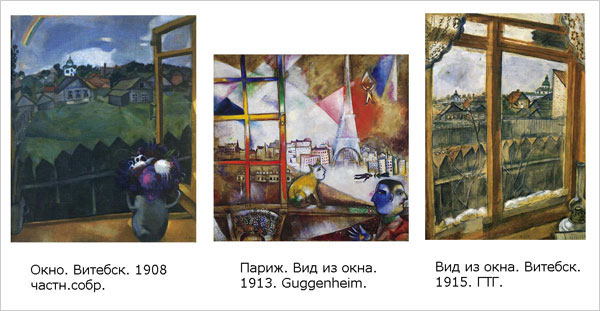

Тут любопытно еще вот что: этот «портрет Парижа» в контексте творчества Шагала вполне встает как бы между еще двумя (точнее одним и тем же) «городами из окна» - портретами Витебска 1908 и 1915 годов. До Парижа и после него.

Если первый, немножко сумрачный, с эдакой «гогеновской» пластикой, более живописен, то второй — с четкой графикой рисунка, с поворотом «в три четверти» - скульптурен; причем скульптурность эта — буквальная (знакомый скульптор однозначно сказал, что если первый Витебск невозможно передать в рельефе, то второй — запросто). Скульптурен, рельефен Париж, к которому прибавляется гогеновская (и, скорее всего, идущая от Сезанна и Моне) пластика цвета.

И еще вот что: если в Витебске 1908-го и Париже окно распахнуто, то в Витебске-1915 плотно закрыто. Как бы отделяя художника от «воздуха» Витебска, увиденного «парижскими глазами»...

Любопытное это явление в искусстве - «вид из окна». С одной стороны, это как бы приближение к птичьему полету. Или к рисунку с высокого холма. С «чертова колеса». Панорама, но панорама, не «специальная», а «домашняя, обыденная». Независимо от того, рисуется вид с первого этажа сельского (или приморского, как у Матисса) дома, с балкона многоэтажки (как например, Бульвар Капуцинов у Моне), или из мансарды. Это не «парадный портрет», это случайный, или задумчивый взгляд, брошенный как бы искоса, взгляд привычный, взгляд на то, что перед глазами каждый день, на то, что, если и изменяется, то неуловимо...

Любопытное это явление в искусстве - «вид из окна». С одной стороны, это как бы приближение к птичьему полету. Или к рисунку с высокого холма. С «чертова колеса». Панорама, но панорама, не «специальная», а «домашняя, обыденная». Независимо от того, рисуется вид с первого этажа сельского (или приморского, как у Матисса) дома, с балкона многоэтажки (как например, Бульвар Капуцинов у Моне), или из мансарды. Это не «парадный портрет», это случайный, или задумчивый взгляд, брошенный как бы искоса, взгляд привычный, взгляд на то, что перед глазами каждый день, на то, что, если и изменяется, то неуловимо...

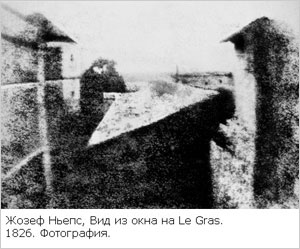

Пожалуй, в какой-то мере жанр «вид из окна» обязан фотографии; это тема куда более серьезного исследования, впрочем, как и исследование того, почему в одних картинах присутствует окно, а в других нет. Если кратко, то, судя по всему, дело в двойной границе.

У картины есть естественная граница, фиксируемая обычно рамкой. Эта граница обозначает границу, в пределах которой взгляд смотрящего как бы отождествляется со взглядом художника; эта граница четко и однозначно отделяет картину от контекста выставочного помещения, стены, на которой картина висит. Включение в картину окна — второй границы, отделяющей к тому же внешнее пространство «художественного взгляда» от внутреннего[7]. Как бы «я-для-себя» и «я-для мира», в этом смысле объясним кот с человеческой головой у Шагала — это двойной перевертыш египетской богини веселья и любви Бакст (в Лувре в Египетском зале собрана приличная, надо сказать коллекция), - и этот перевертыш сидит непосредственно на границе внешнего и внутреннего миров. Двуликий Янус — внутри, как и цветы; парящая пара, поезд, башня, город — вовне. Вернемся на секунду к портретам Витебска, в раннем — букет цветов на границе, в позднем — граница на замке и внутри - керосиновая лампа.

И еще, вовне: Успенская церковь, что на Двине, она много еще раз появится у Шагала, подобно Эйфелевой башне, как бы «сшивая» земное и небесное.

Примечания

[1] А.А.Каменский. Сказочно-гротесковые мотивы в творчестве Марка Шагала // Примитив и его место в худ культуре нового и новейшего времени, М.1983 с. 161.

[2] П.Вайль, Гений места. М., 2003.

[3] См. В.Н.Топоров. Перербургский текст русской литературы. СПб., 2003.

[4] Г.З. Каганов. Город как личное переживание // Искусствознание, 1999 №2, с. 234-235.

[5] Ю.М.Лотман. Культура и взрыв, М.,1992.

[6] Н.А.Заболоцкий. Лицо коня // Стихотворения и поэмы. Ростов-на-Дону, 1999.

[7] Великий город «не дает горожанину «совпадать с самим собой» (Г.З.Каганов, op.cit, с.214).

Библиография вопроса

Апчинская, Н.В. Марк Шагал: портрет художника. М.,1997

Де Роза, С. Шагал. М., 1998

Зингерман, Б.И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Шагал, Сутин. М., 1993

Каменский, А.А. Творчество М.З.Шагала, российский период. Автореф. дисс. докт. иск. М., 1989

Шагал, М.З. Ангел над крышами. М., 1989

Шагал, М.З. Моя жизнь. М., 200

Keller, H. Marc Chagall. NY., 1980

Meyer, F. Marc Chagall, life and work. N-Y., 1964

Copyright © А.Крамер, 2008