|

MUZA \ текст \ исследования А.Крамер

|

Об одной возможности музыкально-поэтического анализа

(текст и исполнение) |

Можно ли глядя на него, сказать, как оно будет прочитано?

Ну например, что артист А прочитает его за 1 минуту 38 секунд, а другой артист - за 1 минуту 8 секунд? Или, к примеру, из пяти энжабеманов, данных в тексте, один артист сделает четыре, а другой - только один? Или что двое выделят нагруженное смыслом слово в конце строки с обоих сторон (до и после), а третий - только паузой "до", плавно уйдя после в энжабеман? Или что один артист почти пропоет слова "на манер колыбельной", а другой нет, причем оба будут иметь на то веские теоретические основания...

И та же в точности история с исполнением музыки. Зафиксированное в нотном тексте оказывается лишь стержнем, на который нанизывается все то, что составляет суть исполнения, причем разброс интерпретаций поражает воображение. И уж совсем головоломные сложности возникают при анализе театрального спектакля, прежде всего потому, что спектакль существует только в исполнении; строго говоря, адекватной партитуры спектакля не существует.

Что анализировать? И как?

Хорошо, когда есть текст, слова или ноты партитуры. Можно текст проанализировать: создать правдоподобную модель и наложить ее на текст; однако полученные в результате абстрактные теоретические структуры вообще могут не иметь отношения к тому, как это произведение исполнялось или будет исполнено.

Проблема соотношения текста и исполнения не нова, и ее центральная часть состоит в том, что текст зачастую не имеет никакого (или чрезвычайно косвенное) отношение к существованию произведения. Музыка существует только в звуке. Поэзия существует только в чтении, причем это относится к любому тексту: он существует только в исполнении, акустическом или в форме "внутренней речи". И в этом - центр проблемы: анализируя текст, мы не анализируем связь текста с исполнением - прежде всего потому, что по разным причинам не можем представить исполнение как текст. Фокус в том, что в анализируемом исполнении должна быть зафиксирована сущность происходящего, причем так, чтобы в зафиксированном исполнении могла быть обнаружена размерность (или применена применена некая мера), которую можно соотнести тем или иным способом к размерности текста.

И тут возникает вторая проблема. В музыке так или иначе присутствуют немузыкальные элементы (та же "программность", к примеру), не говоря уже о моментах импровизации или принципиально нефиксируемых при нынешней системе нотации моментах (при применении магнитной ленты или компьютерного синтеза). Поэт вносит в текст стиха принципиально "непоэтические" моменты (та же "заумь" или sound-поэзия) или фиксирует стихи принципиально "непоэтическим" способом (визуальная поэзия). Исполнение смыкается с текстом. Исполнение подменяет текст. Текст в привычном понимании становится невозможен, особенно это касается синтетических жанров, таких как например "поэзия с музыкой" (или "поэтический театр"). Тем не менее можно воспользоваться для анализа уже достаточно развитыми и доступными технологиями звукозаписи и компьютерной обработки звука[1].

Все эти соображения важны, потому что я собираюсь проследить возможности анализа такого музыкально-литературно-сценического жанра как чтение стихов с музыкой (этим "поэтическим театром" я как композитор занимаюсь уже более 10 лет).

Итак, что я собираюсь сделать.

Я намереваюсь (пока что "пунктиром" обозначить тот вариант "композиторского анализа", который я проделываю, соединяя музыку с исполнением стиха. Как правило, стихи я беру в исполнении автора, музыку к ним пишу сам; но для цели этого эссе я возьму не свое исполнение не своей музыки.

Вкратце, у этого "композиторского анализа" три стадии. Первые две направлены на выяснение "ритмоинтонационной драматургии": как можно связать исполнение стихотворения с текстом и что из этого можно извлечь; что можно обнаружить, анализируя аудиозапись исполнения музыки. И третья стадия, синтетическая: исходя из выловленной драматургии - какие есть возможности для синтеза.

Но для начала - краткая "экскурсия".

1.

|

Соединение звучащего слова со звучащей музыкой - изобретение настолько древнее, что об этом как-то неловко упоминать. Другое дело, что "именно европейская музыкальная культура стала единственной письменной музыкальной культурой в мире"[2], благодаря чему можно попробовать восстановить кое-какие опорные точки, важные для нас.

Чтения с музыкой бывают двух основных видов. Первый - чтение между музыкой (или музыка между чтениями). Происходит из традиции театральных интермедий и активно используется, от ораторий до киномузыки. Второй - когда музыка и слово звучат одновременно. Здесь есть градация относительно музыки - она может выполнять роль гармонической, ритмической или тембровой педали (традиция речитатива, от Баха до Пендерецкого) - либо иметь самостоятельный рисунок (традиция полифоническая). Относительно звучания самого слова также можно выделить градацию: или подчеркивается ритмическая сторона произносимого, или интонационная (соответственно ритмо- и мелодекламации). Примеры непосредственно мелодекламаций можно рассматривать в логике романсов как камерно-вокального жанра; здесь есть два направления: компилятивное (как пример, накладывание на известные произведения известных стихов, см. компиляцию Бурмайстера 1908 года - стихи некоего К.Ужъецки на Прелюдию Шопена) [нот.прим.2] и работа композитора к известным стихам (или поэта к известной музыке).

Надо отметить, что в работе с нотацией чтения (декламирования) есть две логики. Этот момент выделим сразу: в дальнейшем нас будет интересовать ритмо-интонационная логика исполнения, - назовем ее "ритмоинтонационной драматургией". |

2.

Пусть перед нами файл: исполнение стиха. Как подобраться к его анализу?

Что имеем.

Первое и самое главное: текст можно сравнивать только с текстом. Или, для данного случая - зафиксированное с зафиксированным. При этом, как для поэтического текста, так и для звукозаписи единой размерностью является метроритмическая протяженность. В первом случае - ориентированная на стопу или слог (или иную метрическую единицу), во втором - на "единицу акустического события" (а именно, на архитектонику соотношения пауз и звучностей во времени). Как цезура (пауза) для поэтического текста является основной членящей единицей, так не-звучание (цезуры, паузы) являются основой членения заукозаписи, взятой как текст[3].

Таким образом мы можем выявить прежде всего формообразующие паузы (паузы конца раздела, строфы, строки, цезуры) с поправками на энжабеманы. То есть выяснить структуру звучания-не-звучания, то что называется "логикой формы" (или структурной логикой чтения[4]).

Второй важный момент: анализ звуковысотности, интонационная картина чтения, выявление эмоциональной логики.

Совмещение этих двух анализов[5] в принципе позволяют выявить что хотим: логику драматургии, доступную для использования уже в композиторской (или компиляторской) задаче.

Итак, рассмотрим логику авторского чтения стихотворения "Ниоткуда с любовью..." И.Бродского

|

Вот собственно, аудиограмма звукозаписи - рис.1, [mp3, 700k]).

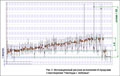

Прослушаем ее с текстом в руках. И отметим все значимые паузы (концы строк, паузы логических ударений, паузы цезур), отметим также длины собственно звучаний чтений. Получим вот такой график, по которому уже видна звуковая структура (рис.2).

[1] Ниоткуда с любовью 1.65 0.15, надцатого мартобря, 1.62 0.75

Примечание: Первая цифра - длительность звучания (сек), вторая - длительность паузы (сек). Знак *\ в конце строки означает длительность всей строки, знак * внутри строки означает длительность фрагмента от предыдущей паузы.

Обращают на себя внимание паузы в конце 1 и 6 строк, которые как бы делят в исполнении стихотворение на "эпиграф" и своего рода как бы "маленькую прелюдию с фугой", причем "прелюдия" (строки 2-6) разрезается паузами внутри 3-й и 5-й строк; она практически вся построена на энжабеманах, один из которых (5-я строка) Бродский в чтении не делает, читая "по-поэтически", с паузой в конце строки, что создает довольно характерное "кадансовое" торможение.

При этом, что интересно, скачки в почти на 2 октавы фактически соответствуют обертонам гласных, такой эффект часто наблюдается при "распевании текста". И отметим важный момент. Структура стихотворения - трехчастная (части с энжабеманами обрамляют часть без них) - но эта трехчастность исполнением с постоянной восходящей интонацией оказывается как бы "снята" и заменена на совершенно другую трехчастность. Однако авторское исполнение и неавторское - разные вещи, тем более что поэт, как правило, ориентируется на "языковую стихию", он внутри самого языка; актер же преподносит свое осмысление, будучи в лучшем случае "внутри текста". Для лучшего понимания возьмем еще два исполнения этого стихотворения: Р.Клейнера и М.Козакова. Проделаем ритмический анализ и сопоставим паузы концы строк (рис.5а).

Первую строку все трактуют как "эпиграф". Далее... М.Казаков делает только один энжебеман (2 строка), Р.Клейнер их вообще игнорирует. Такое странное к ним отношение имеет причиной, возможно, устоявшееся представление о стихотворении как о "строчках в столбик", причем конец строки (сужу по собственному опыту работы в театральном училище и с актерами) оказывается для актеров куда более серьезным маркером "поэзии", чем любой другой. Отмечу еще один момент, явным образом отделяющий авторское чтение от чтения двух актеров: если Бродский снимает многочастность текстовой конструкции постоянно восходящей интонацией, то актерская интонация всячески подчеркивает и усиленно детализирует форму (рис.5b). |

3.

Переходим к музыке. Ее выбор во многом определился метафорой "фантазии с фугой", возникшей при подходе к анализу стихотвтрения. И почудилось, что именно c-moll-ный цикл 1-го тома "Хорошо темперированного клавира" (и в особенности прелюдия) - это наиболее подходящая к стихотворению музыка. Во-первых, равномерность моторики у Баха кажется вполне гармоничной к интонационной и ритмической равномерности Бродского. Во-вторых, по неожиданному adagio в прелюдии, которое (по риторике "полет ангелов"[6]) почти точно соответствует "поэтическому распеву" И.Бродского.

Здесь, похоже, следует сделать небольшое примечание: невозможно как-либо однозначно обозначить причину возникновения или выбора той или иной метафоры. В этом одновременно и прелесть, и проклятие попыток постичь интуитивные, чувственные или иные иррациональные моменты не только художественного творчества, но и творчества как такового. Это глубокая философская проблема, которую мы сейчас лишь обозначим и перейдем непосредственно к исполнению баховской музыки.

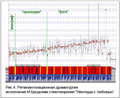

Итак, есть три исполнения с-moll-ного цикла: Г.Гульда, С.Рихтера (оба на фортепиано) и Г.Леонхардта (клавесин). Смотрим аудиограммы их исполнений (рис. 6).

Сугубо личное восприятие не соотносит звучание клавесина со звучанием голоса Бродского, тем не менее, посмотрим на формальные признаки.

Что нужно?

Прежде всего, нужна пауза между частями цикла. Это уже отбрасывает клавесинное исполнение. Остаются Гульд или Рихтер.

Кто из них? Сравним (рис. 7).

Сразу бросается в глаза, что Рихтер играет эту прелюдию в полтора раза быстрее. При этом длина исполнения (1:19) оказывается близкой 59 секундам исполнения И.Бродского. Далее: четкий динамический рельеф рихтеровского исполнения. Равномерная моторика.

Посмотрим повнимательнее: где и как С.Рихтер строит границы формы, рис.8 [mp3, 930k].

Четко выделяется отграничение на 46-й секунде, соответствующее 25-му такту прелюдии (смена фактуры, см рис. 9, зеленая скобка). При этом вся линия до 25 такта строится как двойная волна. Первая ее фаза: 1-14 такты (14 такт поворотный, переход из параллельной тональности через мажорную субдоминанту к расширенному кадансу, и D9, рис.9, в синей рамке). Вторая фактически начинается с 18-19 тактов, там интересный бросок скрытого голосоведения из верхнего голоса в середину фактуры и затем обратно, маркирующий смену движения этого голоса с нисходящего на восходящий (см. рис.9, голосоведение выделено красным). Далее: 25-27 такты (звучность сохраняется, при гармоническом нагнетании D9 - t - ум. вв) - нагнетание presto 28-33 такты. Четкая граница первой фазы adagio (34 такт).

Эта первая фаза adagio - песенно-речитативная. Плюс к тому, по В.Носиной, эта речитация символически может быть трактована как "полет ангелов", что сближает ее с внезапным "взлетом перспективы" в стихотворении (от подушки - к бескрайнему морю; этот прием - кинематографический монтаж разных планов - вообще характерен для Бродского, особенно в "Большой элегии Джону Донну").

Вот мы и нашли как минимум одну точку соотнесения драматургий чтения стихотворения и исполнения музыки. Причем точку, смыслово оправданную.

4.

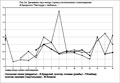

Итак, возникает уже техническое решение: совместить распев голоса с распевом первой фазы adagio.

Совмещаем, рис. 10, [mp3, 930k]

И получаем еще один презанятный эффект. Голос Бродского вступает в середине 6-го такта прелюдии, после утверждения тональности (т.1-4), в момент сдвига от VI ступени через DD к минорной доминанте, т.е. начало текста совпадает с началом гармонического развития. Чтение завершается точно в момент начала коды allegro 35-го такта прелюдии.

Возможно, это не только совпадение.

[1] На сегодня к подобным анализам проявляют наибольшой интерес филология и когнитивная поэтика, начиная от работ М.Эпштейна и фундаментальной монографии Reuven Tsur (Poetic rhythm: structure and performance; an empirical study in cognitive poetics -Berne, 1988). [обратно в текст]

[2] См. В.Холопова. Понятие "музыка" // Муз.академия, №4, 2003 с.5 [обратно в текст]

[3] Строго говоря, пауза - единица членения восприятия (об этом работы психофизиологов литовской школы и сотрудников Б.Теплова и Д.Элькина о порогах восприятия длительностей). Также об этом работы Г.Ивановой-Лукьяновой (о ритмике прозы), Л.Щербы (о ритмической роли знаков препинания) и др. [обратно в текст]

[4] См. Вс.Аксенов. Искусство художественного слова. М., 1962, с.72-84.[обратно в текст]

[5] Для анализа первого типа используем программы типа Sony SoundForge или Audacity, для анализа интонационной картины - Celemony Melodyne. [обратно в текст]

[6] См. В.Носина. Символика музыки И.С.Баха. М.,2004, с.14-17. [обратно в текст]

Copyright © А.Крамер, 2005-2008